翻訳

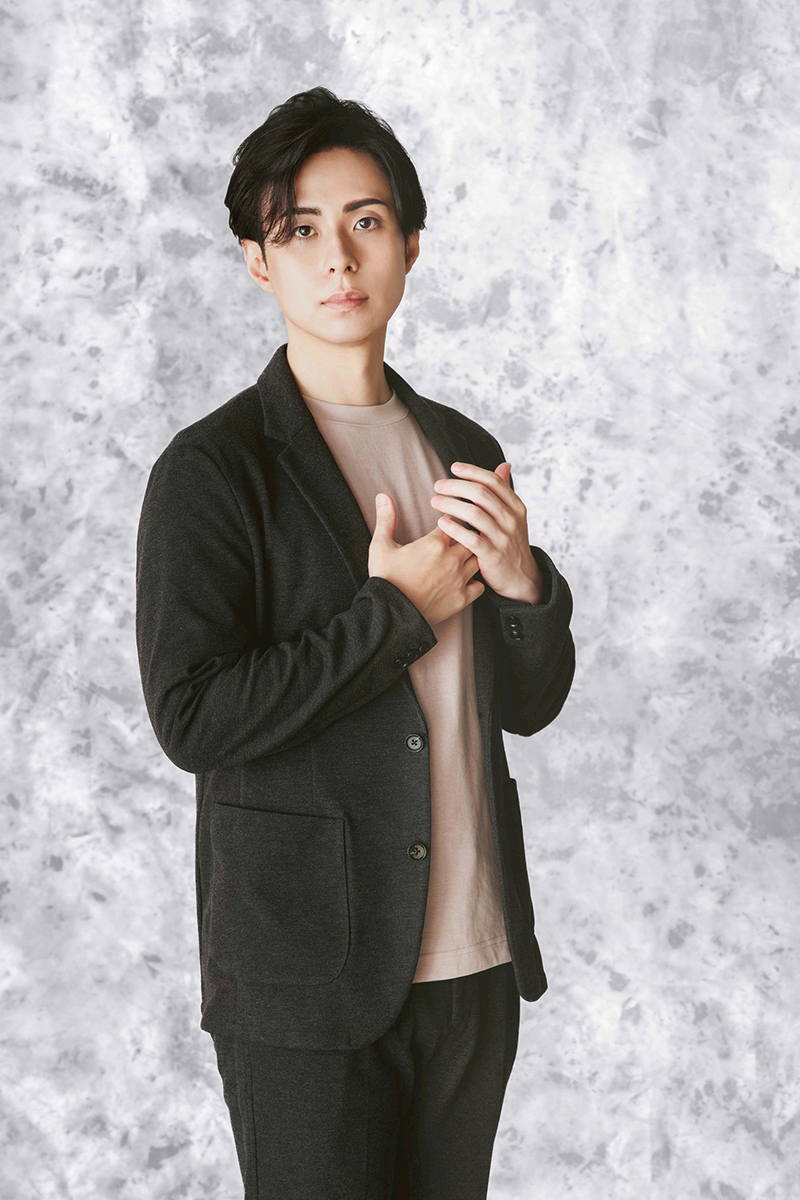

翻訳【林部智史】2年ぶりのオリジナルアルバム『縁(えにし)』 令和っぽさは一つもないかもしれないです。

ニューアルバム『縁(えにし)』をリリースした林部智史さん。昨年リリースしたカバーアルバム『カタリベ ~愛のエクラン~』でカバーしたアーティストたちと結んだ「縁」をもとに、彼らにオリジナル曲の書き下ろしを依頼してできたアルバムとなっています。林部さん自身にとっては2年ぶりのオリジナル・アルバムでもあり、来年のデビュー10周年に向けた大切な1枚でもある今作。収録曲のそれぞれや全体のコンセプトなどについて、じっくり伺いました!

昭和の手法と精神を存分に生かしたアルバム『縁』

──『縁』を聴かせていただいて、まず思ったのが「これはとても2025年に出たアルバムとは思えないな」と思いました。それぐらい「昭和」な音になっていますね。前作のようにカバーならまだしも、全曲新曲でこれというのはすごいなと。

林部 確かに、もしかしたら僕の音作り的にも令和っぽさは一つもないかもしれないですね、今までの曲たちも含めて。そう思うと、この作品はよりそうなっている感じはしますね。

──今、音楽作りはサブスクでの需要を基本としていて、1曲が3分程度と短く、イントロや間奏は省かれる傾向にあるそうです。サビから始まるものが多いと。そうしないと聴いてもらえないということなんですね。でも『縁』の楽曲は8曲で39分。イントロも間奏もしっかりありますよね。

林部 はい、僕が作ると5分超えが当たり前なので。4分台というのは意外とないかもしれない。短い方ですね。

──今作は昨年、取材させていただいた『カタリベ ~愛のエクラン~』でカバーした方々に書き下ろし曲を依頼してという形ですよね。この2作はセットで企画が進んでいたということですか?

林部 いえ、セットではなかったですね。あの時に『カタリベ ~愛のエクラン~』を出して、そこから発展させて、つながりを持てたらうれしいね、という形でした。

──では、あのカバーの話はそこで完結して、その方々にまた改めてお願いをしていったと。

林部 そうですね。ただ、シングルになった「ひまわり」は、昨年の夏の段階から動き始めていたので、『エクラン』を出すより前にそういう話が動いていました。あの曲だけは、阿木燿子さん、宇崎竜童さんとのつながりがもうできていたので、そこに合わせる形で、皆様に曲をいただけてアルバムが作れたら面白いよねという話になった感じですね。

──カバーで関わった皆さんに書き下ろしを依頼された時は、どういう反応だったんでしょう?

林部 僕が直接お願いしていたわけではないので、直接の反応は分からないですが、スタッフさんから一人一人について「いけそうですよ」とか、様子は聞けていましたね。「●●さんは今問い合わせてるんだけど、なかなか返信がなくて」みたいな。でも結局、昨年カバーしてなかったら、このお話もうまくいっていなかっただろうなというのは、すごく感じましたね。もちろん、ご自身の楽曲を僕がカバーさせてもらったから、僕の曲も聴いてくださったんだろうなという感覚がすごいありましたから。

──なるほど。その上、林部さんのカバーをそれぞれの方が聴かれて、「こんな風にカバーしてくれたんだ」という好印象がないと、話が発展できないですよね。

林部 それは思いますね。しかも書き下ろしのオリジナルなので、僕を意識して書いてくださった方も多いだろうなと思います。

──おそらくですけど、依頼された皆さんの中には、驚かれた方もきっといたでしょうね。そういう話になるのか!みたいな。

林部 まさに、年代的には僕ともしかしたら親子ほど、いや、それ以上も離れている方もいる中で、この時代にそういう依頼が来るという発想はなかった、という方はいらっしゃったでしょうね。

──では、収録曲について1曲ずつ、お話しいただけますか? 1曲目が加藤登紀子さんの「忘却のタンゴ」。タンゴ自体に、かなり「昭和」の印象がありますよね。

林部 そうですね。僕も「昭和」を感じさせたいから、自分でタンゴの曲を作ったりもしてますし。やっぱり「今」のものではないですよね。

──そしてこのオーケストレーションがまた、「今」とは違う豪華さがあるというか。

林部 僕のアルバムはいつもそうですけど、生音で録らせてもらっているんですね。コンサートでの再現性というところを考えると、基本的なピアノ、ギター、ベース、ドラム、プラス弦という形をベースに考えているので、基本全曲に、そういう編成で入っていますね。

──歌詞は切ない恋心が表現されていますが、曲を受け取った時にはどういう印象を受けましたか?

林部 男性心が描かれた作品だなと思いました。僕は『エクラン』の中では、登紀子さんの楽曲は「愛のくらし」と「難破船」の2曲を歌わせてもらっているんですけど、その2曲も含めて、『エクラン』の世界全体が女性心だったんですね。で、登紀子さんにお願いした楽曲は、男性心で来たんだなという印象でした。

──なるほど。

林部 『エクラン』からの流れで、今回の楽曲でも女性心を描いてくださった方もいれば、登紀子さんはあえて、「ここは男性心でいきたい」と思ってくださったんだなと。僕は意外と男性心が歌うことが少ないので、そう思うと今回は、逆を行った曲が3曲ぐらいあったのかなって感じですよね。

──加藤さんだったり、提供者の方々からすると、歌われる林部さんが男性だからっていうところはあったんですかね?

林部 それはあったと思います。男性心を歌わせたいとか……いや、でも登紀子さんに関しては、きっと「男性が歌うから男性心を書きたい」という気持ちもあったろうなと思いますね。

──2サビの後の間奏が、またいいですよね。

林部 古めかしいですよね。そこはちょっと、僕もこだわったところで。転調してるんですよ。「ここでクッションが欲しいよね」っていう、そのやりとりがけっこう「昭和」ですよね(笑)。今が削る方に行く時代なんだとしたら。

──一方で、今のJ-POPは転調がものすごく多いですよね。1曲の中で次々に転調するのもまた、サブスクで飽きさせないみたいな話があって。

林部 そうですね。僕は、同じ歌詞が続くのであれば転調したいと思う方なんですよ。同じことを歌うわけじゃないですか。そこに物語性を強めるならば、やっぱり言葉もちょっと強めないといけない。その時に分かりやすいのは転調なので。

──ああ、なるほど。昭和や平成の曲だと、転調は「ここぞ」というポイントで入れていた印象がありますね。

林部 そんなに何度も転調しないですもんね。

──これは聞きかじった情報なんですが、今の若いバンドの楽曲が複雑なのは、音楽専門学校でしっかりと音楽を学んでいるメンバーが多いから、という話も聞いたことがあります。

林部 確かに、土台がしっかりしているというのはあるかもしれないですね。そういう意味では僕も音楽学校出身なので、ノウハウは分かる時代に生まれてるんですけど、逆を行ってますね(笑)。

──でも逆に、その昭和の手法や精神をそこまで身につけているという点は、今の時代にあってはものすごい個性になっていますよね。

林部 そうですね、そこは強いと思います。完全にお客様から導かれた世界観だなとは思うんですけど。お客様には圧倒的に昭和の方が多くて、その方たちに求められているものが作品になっている感じなので。

逆に大物アーティストに「昭和ディレクション」をする場面も……

──2曲目が因幡晃さんの「見えないね」。これも今時の歌にはない広がり感があるというか。

林部 この楽曲は、わりとオーソドックスなJ-POP、そして歌謡感もある作品だなと思いましたね。『エクラン』では、因幡さんの作品は「忍冬(すいかずら)」を歌っていますが、僕は因幡さんについては、あまり明るい曲を歌わない方なのかなという印象があったんですね。「忍冬」を明るいと取るかどうかは置いておいて、「わかって下さい」とか「別涙(わかれ)」とか、わりと悲しめなバラードを歌うというイメージがあって。だからこの曲は、わりと開けていく、明るい曲に終わる感じだなという印象がありました。この曲の場合は、とりあえず曲だけくださるということだったんですね。人によって、詞を書く方、曲をつける方、両方やるよという方もいらっしゃって、曲だけの場合は「作詞家はどなたにしましょうか」という相談もさせてもらっていて。

──そういうパターンもあったんですね。

林部 この曲については、開けている曲調の中に因幡さん独特の節回しがあったので、そこは守りたいなと思ったんです。「わかって下さい」でも、普通に「あなたが愛し~た」じゃなくて「愛し~ぃ~た」となる歌い方なんですよ、因幡さんは。この曲の中でも、例えばAメロの、普通に歌えば「純白の~」となるところ、「純白の~ぉ~」という風にデモの段階からラララで入っていたので、これが因幡さんだなというので、そこは最後までレコーディングに生かしましたね。取っちゃった方が自分のオリジナルにはなるんですけど、因幡さんをちょっと最後まで感じたいし、感じさせたいなとも思ったので、そういう因幡さんの歌い癖が、ちょっと盛り込まれた作品ですね。

──この場合、因幡さんは作曲での参加ですが、そうやって作られた方の個性やクセみたいなところも全体に生かしながら。

林部 そうですね。そういう歌唱を心がけました。詞については、因幡さんからは「こういうイメージで」というのもなかったので、鮎川めぐみさんにお願いしたんですけど、このラララでもらったデモテープに「見えないね」というタイトルがついていたんです。因幡さんからは「これは仮タイトルなので気にしないでください」っていう風に言われたんですけど、「見えないね」っていう仮タイトルで作ったとしたら、やっぱりそれが分かる歌の方がいいんだろうなというので、逆に鮎川さんに「見えないね」というタイトルで書いてもらえますか?というお願いはさせてもらって。因幡さんが思う「見えないね」とは少し違ったかもしれないんですけど、そんな秘話がありましたね。

──しかし、すごく意味ありげな仮タイトルですよね(笑)。

林部 そうなんですよ。これはもっと違う言葉だったら、「何でもいいです」となったかもしれないですけど、意味ありそうですよね。他の人の歌にも「見えないね」というタイトルの歌はないだろうし、これは生かしたら面白いんじゃないかなとは思いました。

──そして3曲目が南こうせつさんの「追伸」。南こうせつさんも作曲のみなんですね。

林部 そうですね、曲のみで。「詞は書けないんだよな」っておっしゃってました。

──そのあたりは本当に、依頼した時のご相談でという感じなんですね。

林部 もちろん、個人的には詞も曲も書いてほしいんです。だけど「どうでしょう?」とお願いして、「曲だけなら」という形で了解をいただけた感じですかね、因幡さんも含めて。

──また、この「追伸」というタイトルからして、時代感がありますよね。もちろん、メールでも「追伸」と書くこともありますが、そもそも今は手紙を書かないので。

林部 書かないですよね。書くとしても「P.S.」……それも今ちょっと古いのかな。だからもう、世代を狙ってるなという感じですよね。

──こちらのテーマはふるさと、郷愁ですね。

林部 ですね。今年の3月にCSチャンネルの番組で『南こうせつの素顔 ~おいちゃんの今~ 林部智史 音楽を訪ねて』という企画があって。こうせつさんは大分出身なんですけど、僕が番組のナビゲーターをさせてもらって、僕がこうせつさんの生まれた場所、お寺に行かせてもらったり、こうせつさんをよく知る方にインタビューさせてもらったりとか、お兄さんとお話しさせてもらったりしたんです。その番組の後半で実際にセッションさせてもらって、その時に僕が直接「曲を書いてくださいませんか?」というお願いを、番組内のインタビューでしたんですね。

──その場でですか。

林部 もちろんうちの制作サイドからは依頼してたんですけど、こうせつさんは温度感が大事な人なので、その時はちゃんと答えをもらえずにいたんです。なので、こんなビッグチャンスはないと思って、直接お願いさせてもらって。そしたら、その足でこうせつさんの楽屋に連れて行ってもらって。その時に、洋楽の何かの曲を聴かせてもらったんです。林部君にはこういう曲が合うよね」みたいなことを言ってもらって。

──それも古い曲だったんですか?

林部 古い曲でしたね。何という曲か忘れてしまって、今、ずっと探してるんですよね。「どうやって探せばいいんだろう、これ」と思って。メロディーを覚えてるわけでもないし。ただ、聴いたことはあったんですよ。いつか探したいなと思うんですけど、こうせつさんに聞くのもちょっと失礼だし。

──そうですね(笑)。

林部 その曲を聴きながら「切ない感じはするんだけど、爽やかさがあった方がいいよね。あと林部君は高い声が出るけど、低い声で歌わせたいな」みたいな感じでお話をされて。その3ヵ月後ぐらいに、大阪でまたコンサートでご一緒する機会があって、その時にまた「林部君!」って楽屋に呼ばれて。そこで、ギターで「こんな曲なんだけどどう?」というのをラララで歌ってくれたんですよ。そのラララの中に、例えば「忘れないよ」とか「君と一緒に」とか、少しだけワードが入ってくる感じの歌を、本当にわりと狭い楽屋で聴かせてもらって。すごい空間ですよね。

──こたえられないですね(笑)。

林部 「こんな曲なんだけどどう?」って言われて、「いや、メッチャいいです!」っていう感じで曲が進みました。そこから松井五郎さんにお願いしようとなって、実際にこうせつさんとやりとりもしてもらったんですよね。その中でできた詞です。こうせつさんは「もうちょっと女の子の影を入れられないかな」とか、そういう指示を出してましたね。

──ただの偶然だと思うんですが、2曲目の「見えないね」の中に「時は心 置き去りにしたまま」というフレーズがあって、この「追伸」には「置いてきたのは 探してたもの」というフレーズがありますよね。この「置き去り」「置いてくる」というワードにも、郷愁と相まった独特の感じがあるなと思いました。

林部 やっぱり、その時代のワードチョイスの感覚みたいなものは、とってもあると思います。特に、あの時代のチョイスと、その人のチョイスが独特だなという感覚があるので。小椋佳さんなんかもそうですよね。

──結局、こういった方たちが先頭に立って、その時代のワードを作ってきた感がありますよね。

林部 そう思いますね。逆に平成の言葉、令和の言葉をちょっと使ってみようと思う瞬間が、この大先輩の中にもあるんですよ。で、僕はそれに対して「言い回しを変えてもらっていいですか?」というのを、わりと言ったりしちゃいます。

──そうなんですね。

林部 例えば「見えないね」には最初、「カメラロール」という言葉が出てきたんですけど、カメラロールってやっぱり携帯のものじゃないですか。「あんまり写メ系感が出ないといいですね」みたいな感じで僕が昭和に近づけちゃったりもしています。あと、とある歌では「ぶっちゃけ」っていう言葉が出てきて。失礼なんですけど、「ぶっちゃけ」って、今は逆に使わない言葉じゃないですか。だから「もっと違う言葉はありませんか?」というのを生意気ながら言わせてもらったりしています。

──逆に林部さんが「昭和ディレクション」している部分があるんですね。

林部 そうなんです。逆に僕の方が昭和に寄せるようにディレクションしちゃってるかもしれないですね(笑)。

小椋佳「祈り」の短い詞に込められたメッセージ

──4曲目が小椋佳さんの「祈り」ですが、短い詞で、これはまさに今の世の中に向けて歌ったものですよね。驚きました。

林部 そう、今ですね。この楽曲と、あと「ひまわり」もそうなんですけど、「反戦」というテーマが隠れていたり……この曲に関しては隠れてないんですけど。ただ、小椋さんはこういう歌は自分で歌わないんですよ。人に任せることが多いんですよね。この歌の最後の言葉が、僕はすごく好きなんです。「風となり 世を動かす力となることを いつの日か風となり 力となることを」というところですね。実際、この歌を歌うことで世界が変わるとは思ってないんです、僕は。

──はい。

林部 小椋さんはどのように考えてるか分からないですけど、やっぱり歌でそんなに変わったらすごいなと思うし、変わってほしいとはもちろん思ってるけど……「変わらないからこそ」ということもあるというか。歌でそんなにポンポン変わっちゃう世界というのもどうかなとも思いますし。だから僕たちというのは、コンサートの空間で、どれだけ少しの希望を見せられるか、なのかなと。「大いなる希望」じゃなくて。

──少しでいいんですね。

林部 僕はいつも「どれだけ優しくなれるか」という言葉を使うんですけど、それはやっぱり「微風」でいいと思っていて。このアルバムのタイトルにつなげて言うと、人と人との「縁」だからこそ、優しさが伝染して風になってくるのかなという考え方を僕はずっと持っているんです。小椋さんもこういう言葉を使ってて、たぶん微風と思ってるんですよね、この曲は。だから、僕はこの詞を見て嬉しかったんです。

──メッセージの力強さはあるけど、それを大きく振り回すみたいなことではないというか。

林部 そうそう、それで変わるとも思ってないのが、僕はこの歌の魅力かなとは思っています。それでも、思い続けるというか。

──5曲目が丸山圭子さんの「時が過ぎるまで」。

林部 丸山圭子さんは『エクラン』で「どうぞこのまま」を歌って、それで実際にホームページからお願いして、みたいな形だったので、本当に曲つながりでしかなかったんですが、でも快く受けてくださいました。今一番、活発に音楽活動をされている方なのかな。ボイストレーナーなどもやられていて、曲ができるまでもすごく早かったですね。早いのに3曲書いてくださって、「選んで」って。

──そうなんですか。

林部 実際にお会いして、どういう曲が欲しいかとか、一番具体的な話をして。「作家」としての姿が一番見えた方でしたね。やっぱり他の皆さんは「アーティスト」だったなという感覚があるので。71歳で、こんな「作家」のスタンスで対応してくださるんだ、とは思いましたね。で、3曲来た中で、1曲は「どうぞこのまま」に似せたボサノバをいただいて。それからこの曲、「時が過ぎるまで」が入ってて。僕はやっぱり、自分で自分のオリジナル曲になる以上、自分では書かないような歌もほしかったんですね。となった時に「今は抱けないよ」から始まるこの歌は、僕は書かないだろうなと思いました。これから先もたぶん。だから、3曲の中からこれを選ばせてもらいました。

──心の移ろいを季節と重ね合わせるところが、すごくいいなと思いました。

林部 そうですね。これはAORというか、ちょっと洋楽に影響を受けた感じにアレンジさせてもらって。わりとメロディーでも楽しめる歌だなという感覚がありますね。

──そして6曲目が「小さい男」。作詞が小椋佳さん、作曲が堀内孝雄さんですね。ここに来て、ギターの音色がすごく印象的で。

林部 これもやっぱり男性の歌で、小椋さん書き下ろしの僕のアルバム『まあだだよ』も、やっぱり男性心がすごく出てるんですよね。1人の女性を思い続ける男性像、たぶん小椋さん自身のことなんですけど。「小椋さんらしいな」という印象を、僕は最初に持ちました。小椋さんの歌の面白いところって、登場人物が変わらないんですよ。

──ああ、確かに。

林部 アーティストによっては、この曲の登場人物の性格は……とか何歳で……とか、設定を決めることもあるんですけど、小椋さんの歌というのは日記なので、全部実体験が多いんですよね。だから、小椋さんらしいなという言葉選びがされている中で、やっぱり男性心を表すのにピアノかギターかと言われたら、僕はギターなんですよね。繊細さというよりは、ちょっと力強さ、いい意味で雑さがあるところが。

──分かります。

林部 あとは不器用さというところもこの歌のポイントかなとは思って。ちょうど堀内さんもその意図があったのか分からないですけど、堀内さんもギター弾きなのでギターでデモを作ってくださって、そのままギターを広げるような作品にさせてもらいました。

──ちなみに小椋さんと堀内さん、どちらが先だったんですか?

林部 小椋さんです。小椋さんが詞を書かれて、そこに堀内さんが曲を乗せてくれました。

来年の10周年に向けて、大きな意味があるアルバム!

──次が、先ほども少し出た、阿木燿子さんと宇崎竜童さんによる「ひまわり」ですが。

林部 アルバムの発端といいますか、6月にシングルで出させてもらいまして。今回のコンサートのタイトルでしたり、あとはアルバムタイトル『縁(えにし)』も、歌詞に含まれた歌ですね。もともと、昨年のカバーイヤーからの流れで、今年デビュー10年目で、オリジナル曲に立ち返ってきた時に、どんな曲で勝負していくか、どんな曲を歌いたいか、というのはわりと強いアーティストイメージにもつながってくるタイミングだなという感覚はあったんですよね。その中でやっぱりデビュー曲の「あいたい」に通じる愛の歌と言いますか……そういう曲を、まだ10年ですけど、僕のキャリアの中で出会ってきた作家の方々の中でも一番素敵な作品を書いてくださるんじゃないかなということで、阿木さんと宇崎さんにお願いさせてもらった曲ですね。

──アルバムのリード曲というだけでない、重要な位置付けだったわけですね。

林部 そうですね。だから「究極の愛の歌をお願いします」ということを伝えさせてもらって。宇崎さんは「とっても苦しんだ」って言ってました。

──そうですか……。

林部 先にタイトルがあったんですね。「ひまわり」という曲でいきたいと思ってる、というのを阿木さんが宇崎さんにおっしゃって、宇崎さんがそこから作曲活動に入って。それで「んー、何か違う」とかそういった期間があって、宇崎さんはすごいスランプを味わったって言ってましたね。

──伝えられていたのは「ひまわり」というタイトルだけだったんですかね?

林部 どうなんですかね。インタビューではそんな話は聞いてますけど、でもたぶん、こういうイメージでというのはあるんじゃないかなと思うんですけど。それがお2人のやり方ですよね。そのインタビューを一緒にさせてもらったりしたんですけど、面白かったのは、やっぱり作詞家さん、作曲家さんがそれぞれ別のところで作業をしていると、より細かいところで「もっとこうしたい」「ああしたい」というのが出てきて、突き詰めていけば、曲ってどんどん変わっていけると思うんです。僕も自分で作詞作曲していると、「ここはこういう歌詞だから、こういう歌い回しにしよう、じゃあ曲のメロディーを変えよう」という過程があるんですけど、阿木さんと宇崎さんはそれを2人で、シンガーソングライターのように阿吽の呼吸でやられてるんですね。それをご自身でもおっしゃっていたので、だからブラッシュアップがすごいんだなって、最後の最後まで感じました。

──なるほど。

林部 レコーディングの時にも、やっぱり実際に僕が歌うメロディーを聴いて、メロディーを変えられるんですよ。なので、お2人独特の世界観に、何とか僕も、僕のオリジナル曲だからこそ、食らいつきたいなと思った作品です。

──それはカバーで関わった時とは、また別の関わり方ですよね。

林部 そうですね。逆に『エクラン』でカバーした時は、阿木さん作詞の曲でしたから。「夢一夜」は南こうせつさんの曲でしたし、関わり方としては、カバーでは少し薄かったんですね。今回のオリジナル曲ではゼロからなので、すごく関わりが深かったですね。

──究極の愛というのは、この歌では死別した相手に対するものとも取れますよね。

林部 ええ、死別とも取れますし、そこは人によってという形なんじゃないですかね。そういう点でも、「あいたい」の世界観というところで通ずるところを作ってくださったのかなとは思いますね。

──そして最後が8曲目、林部さん作詞・作曲の「遥か」。これは、この楽曲を提供してくださった方たちに対しての思いということですか?

林部 そうですね。そう取れる歌だし、逆に、誰もが親から生まれてきている、その親に対する気持ちだったりというのを少し重ねさせてもらって。もしかしたら失礼なんですけど、ただやっぱり、僕の感謝とか尊敬だけの歌にならないようにというところを、少し心がけました。

──普遍化させたと。

林部 そう、普遍化させて作った歌なんですけど、やっぱり僕もシンガーソングライターとして……本当は、ボーナストラックでよかったんです、僕としては。ですけど、やっぱり今の思いを作り手として伝えたいなあと思って、最後に入れさせてもらいました。

──しかし流れとしては、この曲がボーナストラックではなく、ちゃんと締めの曲としてこれがあるからこそ、という感じになっていませんか?

林部 そうですね。言い方的に、やっぱり「大先輩方に書き下ろしていただいたアルバム」ということを僕は強く言いたかったんですよ。そこに自分の曲が入っちゃうと、けっこうそこがフィーチャーされちゃうじゃないですか。だから自分の曲を入れるとなると、その扱いが難しいなとは思いました。やっぱり、皆さんに書き下ろしていただいたアルバムと言い切っちゃった方が、僕としては伝えやすかったというところもあって。

──なるほど。

林部 しかも、楽曲の時代背景が少し異なるので、最後の8曲目に入れさせてもらって。気持ち的には……勝ち負けじゃないと思うんですけど、やっぱり感謝の思いは強いので、ちゃんと入れたというところは意味を強く持ちたいなと思ってますね。

──そうやって伺うと、全体の曲順を決める作業というのはどうだったんですか?

林部 もちろん曲調とか、あとはキーとかで決めたりとかもするんですけど、一つ、いつも意識するのは、「コンサートで歌うとしたら、この順番かな」というのがあったり、「CDをコンサートのように聴ける」というところは、僕の中でいつも、そして今回も思っていることでしたね。ただ、実際にコンサートをやる時はこの8曲だけのコンサートではないので、また順番が変わってくるかもしれないんですけど。僕はわりと、コンサートを意識して決めることが多いです。それで、やっぱり自分の作詞作曲の曲が大トリみたいになるからイヤだったんですよ。でもそういった意味でも、ちょっと抜けたところに入れさせてもらえればなというのはありましたね。

──このアルバムを出して、9月27日からはツアー「林部智史 CONCERT TOUR 2025・秋 ~ 愛させてくれて ありがとう ~」も始まります。毎回お聴きしていますが、林部さんの中では、「このアルバムのためのツアー」ではないという意識なんですよね、基本的には。

林部 そうですね。ただやっぱりこの秋のツアーは、アルバムの曲がメインにはなってきますが。

──そして来年はいよいよ10周年になりますが、そこに向けては?

林部 今回の『縁』が2年ぶりのオリジナルアルバムですし、来年、10周年というのは、わりと集大成に近い形をお見せするんじゃないかなと思いますね。ただ、やっぱりそこはカバーからの集大成ではなかったし、オリジナルアルバムからの10周年だなと思って、そのための大事な大事なタイミングでの今回のアルバムかなと思っています。だからいろんなことを今までの10年でやってきて……カバーを歌い、オリジナル曲を自分でも書いて、こうして先輩方にも書いていただくという、いろんな形から自分の歌があるわけで。だから、今回の『縁』は自分の歌の在り方を、いい意味でバランスが取れる1枚になるのかなと。そこからの10周年なので、カバーもあればオリジナルもあれば、という集大成の1年になりますね。だからこそ、このアルバム『縁』が出ることで、僕の中でわりとバランスが取れるという1枚なんです。カバーアルバムも2枚リリースしましたが、そこからの10周年じゃなくて、オリジナルアルバムからの10周年というのが、自分の中で大きいかなと思っています。

──来年の10周年も楽しみですね。ありがとうございました!

撮影 長谷英史

MORE INFOもっと知りたい

関連ニュース

【林部智史】新曲「見えないね」が、東海テレビ・フジテレビ系全国ネット 土ドラ「介護スナックベルサイユ」主題歌に決定!

【林部智史】豪華作家陣参加の2年振り待望のオリジナルアルバム「縁(えにし)」、9月24日(水)リリース決定!

【林部智史】約2年ぶりのCDシングル「ひまわり」6月4日(水)発売決定!

関連コラム

記事情報

ライター

高崎計三

1970年2月20日、福岡県生まれ。ベースボール・マガジン社、まんだらけを経て2002年より有限会社ソリタリオ代表。編集&ライター。仕事も音楽の趣味も雑食。著書に『蹴りたがる女子』『プロレス そのとき、時代が動いた』(ともに実業之日本社)。